グノーシア原作を読み解く|Petit Depottoが描いた存在の謎

グノーシアとは?原作ゲームの概要と基本設定

『グノーシア(Gnosia)』は、2019年にインディーゲームスタジオ「Petit Depotto(プチデポット)」が開発・発売したSF人狼ゲームです。

人狼ゲームのロジックに、SF世界を融合させた唯一無二の作品として話題を呼び、のちにNintendo SwitchやSteamでも展開されました。

その完成度の高さと哲学的な世界観から「SF人狼の傑作」と評され、国内外で高い評価を受けています。

基本情報

- タイトル:グノーシア(Gnosia)

- 開発:Petit Depotto(プチデポット)

- 初出:PS Vita(2019年6月20日発売)

- ジャンル:SF人狼/ループ型アドベンチャー

- 対応機種:PS Vita、Nintendo Switch、Steam

ゲームの世界観:宇宙船で繰り返される“終わらない夜”

舞台は宇宙を漂う小型船の中。

プレイヤーは目を覚ますたびに、仲間の中に潜む「グノーシア(人類を同化・消滅させる存在)」を見つけ出すため、人狼ゲームを繰り返します。

しかし、それは単なる推理ゲームではありません。

プレイヤー自身も“ループする存在”として、記憶を保持したまま、同じ時間を何度も繰り返すのです。

ループ構造が生む独自の物語体験

通常の人狼ゲームは1回限りのセッションですが、『グノーシア』では毎回登場人物や役職、敵が変化します。

繰り返すうちに、キャラクターの過去や世界の謎が少しずつ明らかになり、すべての断片を集めたときに「真実」が見えてきます。

プレイヤーはただの参加者ではなく、この宇宙の理(ことわり)を探る観測者でもあるのです。

魅力:人間ドラマ×SF設定の融合

『グノーシア』の最大の魅力は、論理的な推理と感情的なドラマが融合している点です。

各キャラクターには明確な性格・過去・信念が設定されており、誰が嘘をついているのかだけでなく、「なぜその行動を取るのか」という心理にも焦点が当たります。

そのため、プレイヤーは単なる勝敗ではなく、登場人物との関係性や感情の変化にも没入できます。

まさに「人狼ゲームを物語として再構築した作品」と言えるでしょう。

Petit Depottoの独自性

開発を手がけたPetit Depottoは、少人数ながら高い完成度の作品を生み出すインディーチームです。

代表作には『メゾン・ド・魔王』などがあり、どの作品も「小さな世界の中に深い哲学を宿す」ことを特徴としています。

『グノーシア』でもその思想は健在で、人間存在や倫理、記憶の意味をプレイヤーに問いかけてきます。

グノーシア原作の位置づけ

『グノーシア』は小説やアニメを原作にした作品ではなく、完全オリジナルのゲーム作品です。

つまり、「ゲームが原作」であり、物語のすべてはゲーム内で体験することを前提に設計されています。

プレイヤーがループを重ねるほど、徐々に「原作の中に自分が入り込む」ような没入感が得られるのが特徴です。

そのため、他メディア化されていない現在でも、多くのファンが“考察という形で物語を継承している”のです。

まとめ:グノーシアは「体験する小説」

『グノーシア』は単なるゲームではなく、プレイヤー自身が原作世界の登場人物となり、哲学的な問いに向き合う物語体験です。

「人間とは何か」「存在するとはどういうことか」――。その答えを求めて、あなたは何度も夜を繰り返すことになるでしょう。

グノーシア原作誕生の背景とPetit Depottoの挑戦

『グノーシア』の開発を手がけたのは、日本のインディーゲームスタジオ「Petit Depotto(プチデポット)」。

彼らはわずか数名という少人数体制ながら、SF人狼というまったく新しいジャンルを確立しました。

大手スタジオでは生まれにくい“実験的な発想”と“緻密な脚本構成”によって、プレイヤーの心を掴む名作を作り上げたのです。

Petit Depottoとは?

Petit Depottoは、インディーゲーム界で独自の存在感を放つ小規模チームです。

代表作に『メゾン・ド・魔王』(2013年)がありますが、その時点ですでに「限られた空間で人間関係を描く」スタイルを確立していました。

『グノーシア』ではその方向性をさらに進化させ、「閉ざされた宇宙船」という舞台に人間の心理を凝縮。

チームの哲学が、より深い物語性とシステム融合へと昇華しました。

開発のきっかけ:「人狼を一人で遊べるようにしたい」

『グノーシア』が生まれた発端は、開発者たちの「人狼ゲームを一人でも楽しみたい」というシンプルな思いからでした。

通常の人狼ゲームは多数のプレイヤーが必要で、心理戦とコミュニケーションが核となります。

しかし、Petit Depottoはこの体験をAIとシナリオで再現しようと試みたのです。

その結果、AIが人格を持ち、プレイヤーと会話し、推理を展開するという革新的な仕組みが誕生しました。

AIキャラクターによる“疑似人間関係”

『グノーシア』の登場人物たちは、単なるセリフの応答ではなく、感情や行動の変化を持ち合わせています。

ループを繰り返すことで、彼らの「信頼」「恐れ」「愛情」などが少しずつ変化し、まるで実在の人間と会話しているような没入感を生み出します。

この「人間らしさ」をAIで再現する挑戦こそが、Petit Depottoの真骨頂と言えるでしょう。

ストーリー設計に込められた思想

開発者インタビューによると、『グノーシア』の物語構成は「ループ」「観測」「存在」という3つの概念を基盤に設計されています。

人類とAI、現実と虚構、そして生と死の境界を揺るがすテーマを、プレイヤー自身の体験として体感させる設計です。

Petit Depottoは“ゲームの中でしか語れない物語”を追求し、テキスト・システム・演出を一体化させることに成功しました。

「誰もがループしている」物語構造

『グノーシア』では、プレイヤーだけでなくキャラクターたちもループを認識しています。

この設定が、通常のADVゲームとは一線を画す深みを生んでいます。

たとえば、あるキャラクターが“前回の記憶”をほのめかすようなセリフを言うなど、物語構造そのものが「メタ的」な設計になっています。

その緻密なシナリオ構築には、脚本家の高い物語設計力が光ります。

開発の苦労とこだわり

少人数開発であったため、制作には多くの困難が伴いました。

AIロジックの構築、キャラクターごとの台詞分岐、ループ条件の設計など、全てを手作業で調整する膨大な作業量。

特にAIの発言パターンは数千通りに及び、すべてに「人間らしい反応」を持たせるために緻密なチューニングが行われました。

その結果、プレイヤーはAIであることを意識せず、自然に感情移入できる体験が実現しています。

“プレイヤーの孤独”をテーマに

開発者は、『グノーシア』のテーマの一つに「孤独」を掲げています。

宇宙という無限の闇の中で、何度も時間を繰り返すプレイヤー。

仲間との絆を築いても、次のループではそれがリセットされてしまう。

その繰り返しが、プレイヤーに“存在の儚さ”を体感させるよう設計されています。

ゲームプレイを通して、孤独と記憶、そして人間らしさの定義を問い直す構造になっているのです。

Petit Depottoが語る「グノーシアの原点」

開発チームは公式インタビューで、「グノーシアは一つの宗教的問いから生まれた」と語っています。

「人間が神を理解できないように、AIも人間を理解できない。では、その間に存在するのは何か?」。

この哲学的な視点が、SF設定やループ構造の根底に流れているのです。

つまり、グノーシアの“原作的思想”は単なる推理ゲームの枠を超え、「存在の意味」を問う現代寓話として成立しています。

まとめ:小さなチームが描いた“宇宙規模の物語”

『グノーシア』の原作は、数人の開発者が試行錯誤の末に作り上げた、孤独と観測の物語です。

Petit Depottoは、派手な演出や大規模な技術ではなく、「思想」と「感情」で勝負しました。

その姿勢こそが、世界中のプレイヤーの共感を呼び、インディーゲーム史に残る名作として語り継がれています。

グノーシアに隠されたテーマと哲学的メッセージ

『グノーシア(Gnosia)』は、表面的にはSF人狼ゲームですが、その物語の奥には深い哲学的要素が埋め込まれています。

開発チームPetit Depottoは、単なる推理ではなく「人間存在そのものを問う体験」を設計しました。

本章では、ループ構造・自己認識・AI倫理・孤独といったキーワードを通して、グノーシア原作の核心に迫ります。

テーマ1:ループする時間と“観測者”の存在

グノーシアの物語は、「プレイヤーが何度も同じ時間を繰り返す」ループ構造を持っています。

これは単なるゲームシステムではなく、作品全体の哲学的骨格でもあります。

プレイヤーはループを重ねる中で、少しずつ世界の真実に近づき、「なぜ自分だけが覚えているのか」という問いに直面します。

その構造は、量子物理学における“観測者効果”にも通じます。

つまり、プレイヤーが観測することで世界が変化する――グノーシアの宇宙は、観測されることで存在が確定する世界なのです。

テーマ2:自己認識と存在の不確かさ

『グノーシア』では、キャラクターたちが自分自身の存在を疑う場面が多く見られます。

特に主人公(プレイヤー)は、自分が「人間なのか」「グノーシアなのか」さえ分からない状態から物語が始まります。

これは哲学的に言えば、デカルトの「我思う、ゆえに我あり」への挑戦です。

自我が確立していても、世界がループし、他者の記憶がリセットされる中では、「存在の証明」が不可能になる。

この不確かさこそが、グノーシアの根幹テーマの一つです。

AIと人間の境界を曖昧にする構造

キャラクターの中には、AI的存在、機械生命、さらには意識データとしての人格が登場します。

彼らは「プログラム」でありながら、自らの意志や感情を語り、人間と変わらない存在として描かれます。

この設定は、“AI倫理”や“デジタル意識”という現代的テーマを象徴しています。

開発チームは、AIが感情を持つことの是非ではなく、「感情を持つように見える存在を、人間はどう扱うか」という問いをプレイヤーに投げかけています。

テーマ3:孤独と記憶の断片

『グノーシア』をプレイしていると、強烈に感じるのが“孤独”です。

ループのたびに仲間はリセットされ、築いた信頼も消えていく。

しかし、プレイヤー(と一部のキャラクター)だけはそれを覚えている――この構図が、作品全体を切なくも美しく彩ります。

孤独とは、記憶の中に取り残されること。

そして、他者が忘れても自分が覚えている限り、「その存在は消えない」というメッセージが隠されています。

哲学的モチーフ:「存在の証明」とは何か?

『グノーシア』は、存在とは何かを問う物語です。

キャラクターが「誰に覚えられているか」で存在の価値が変わる世界――それは、現代社会における“デジタル存在”の比喩とも言えます。

SNSやデータベース上で記録されなければ、人は存在していないも同然。

Petit Depottoは、この問題意識をSFとループ構造で表現したのです。

つまり、グノーシアとは「記憶と認識によって成立する存在の寓話」なのです。

テーマ4:宗教的・形而上学的要素

タイトル「Gnosia」は、ギリシャ語の“Gnosis(グノーシス=知識・悟り)”に由来します。

グノーシアとは、物理的世界から解放された“精神的覚醒”の象徴。

つまり、物語におけるグノーシアとは「人類を超えた知の存在」でもあり、「悟りに達した異形」とも解釈できます。

この宗教的ニュアンスが、物語全体に神秘的な奥行きを与えています。

グノーシス主義的な構造を持つことで、『グノーシア』は単なるSFから一歩進んだ“哲学的寓話”へと昇華しているのです。

キャラクターが象徴する思想

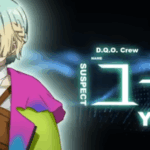

作中の各キャラクターは、特定の思想や感情を象徴しています。

たとえば、シピ(Shippy)は「理性」、コメット(Comet)は「感情」、レムナンは「存在の不安」を体現します。

これらのキャラクター性は、物語のテーマを多面的に表現する装置でもあります。

Petit Depottoは、人間の内面をキャラクターに分割し、プレイヤーがその総体を観測する構造を作り出したのです。

真エンディングが語る“救済”の意味

グノーシアの最終エンディングでは、プレイヤーはついに「ループの意味」を理解します。

そこには、「終わりのない旅に意味を見出す」ことこそが人間の本質だというメッセージが込められています。

すべてを知ったとしても、なお人は繰り返しを続ける――それは、記憶と存在が生む“永遠の観測”です。

つまり、『グノーシア』は救済の物語であると同時に、終わりのない問いそのものでもあるのです。

まとめ:グノーシアは“問いを体験する哲学ゲーム”

『グノーシア』の原作には、単なるSFやミステリーを超えた哲学的問いが込められています。

「私は誰か」「他者とは何か」「存在はどのように確定するのか」。

そのすべてを、プレイヤー自身が体験を通して考える――まさに“プレイヤーが哲学するゲーム”。

グノーシアは、知識(Gnosis)ではなく、“悟り(Awakening)”へ導くための物語なのです。

グノーシア原作の進化とプラットフォーム別の違い

『グノーシア(Gnosia)』は、2019年のPS Vita版で誕生して以降、Nintendo Switch、Steamへと移植され、進化を重ねてきました。

インディーゲームとしては異例のロングヒットを記録し、海外でも高評価を獲得。

本章では、各プラットフォームでの違いと、今後の展開可能性について詳しく解説します。

PS Vita版(2019年)―原点にして完成形

PS Vita版は、Petit Depottoが初めて『グノーシア』を世に送り出した原作バージョンです。

わずか数人のチームで制作されたとは思えない完成度を誇り、当時のインディーゲーム界に衝撃を与えました。

グラフィック、シナリオ、AIの挙動など、後のバージョンの基礎となる全要素がこの時点で確立されています。

UIはややコンパクトながら、携帯機としての操作感は非常に快適で、原作を最も“密に”体験できる作品とも言われています。

Nintendo Switch版(2020年)―幅広い層への拡張

2020年に発売されたNintendo Switch版では、解像度の向上とインターフェースの改良が施されました。

特に、プレイヤー層の拡大によって「初めてグノーシアを知った」というユーザーが急増。

Switchというプラットフォーム特性上、ライトユーザーにも受け入れられ、SNSで話題化しました。

さらにロード時間が短縮され、テンポ良くループを楽しめる点も好評でした。

Switch版では海外展開も開始され、英語ローカライズによって“哲学SFゲーム”として国際的な評価を得ました。

Steam版(2021年)―世界で評価された日本発SF

Steam版『Gnosia』は、海外インディーゲーム市場で特に注目を集めました。

PC向けにUIが再設計され、高解像度のグラフィックと安定したフレームレートを実現。

Steamユーザーレビューでは「Overwhelmingly Positive(圧倒的に好評)」を獲得し、翻訳の完成度の高さも評価されました。

哲学的なストーリー構造が海外プレイヤーに刺さり、「日本のインディーが作る文学的ゲーム」として多くの批評家に称賛されました。

海外での評価と受賞歴

『グノーシア』は、国内外のメディアで数々の賞を受賞しました。

特に、2021年の「IGN Japan インディーゲーム・オブ・ザ・イヤー」では高い評価を受け、

また「The Game Awards 2021」ではノミネートこそされなかったものの、ファンの投票で話題の中心に。

海外レビューサイトMetacriticでも80点台後半を記録し、“物語体験型ゲームの金字塔”として位置づけられています。

ファンコミュニティによる考察文化

グノーシアの人気を支えているのは、ファンによる深い考察文化です。

SNSやReddit、X(旧Twitter)では、エンディング解釈やキャラクター心理を語る投稿が絶えません。

特に「ループの意味」「観測者とは誰か?」といった哲学的テーマが、世界中のプレイヤーを惹きつけ続けています。

こうしたファン主導の考察活動こそが、グノーシアを“終わらない物語”にしています。

今後の展開と続編の可能性

Petit Depottoは、公式に『グノーシア』の続編を発表していません。

しかし、開発チームはインタビューで「次回作では異なる形で“観測”をテーマにしたい」と語っています。

この発言から、グノーシア世界の哲学を受け継ぐ新作の構想がある可能性が示唆されています。

また、アニメ化・小説化の要望も多く、メディア展開の期待は非常に高まっています。

もし映像化される場合、ループ構造の表現やキャラクターの感情描写がどのように再構築されるかが大きな注目ポイントになるでしょう。

Petit Depottoの次なる挑戦

Petit Depottoは『グノーシア』を通じて、ゲームというメディアの新しい表現方法を切り拓きました。

「少人数でも思想的な作品は作れる」という実例を示し、インディー開発者たちに大きな影響を与えています。

今後もPetit Depottoは、“小さな宇宙に大きな真理を描く”という哲学を軸に、さらなる作品を生み出していくことでしょう。

まとめ:グノーシアは進化し続ける原作体験

『グノーシア』は、ハードを超えて進化し続ける稀有なインディーゲームです。

その原作性はゲーム体験そのものであり、プレイヤー一人ひとりの記憶と感情の中で生き続けます。

PS Vitaで始まり、Switchで広がり、Steamで世界へ――。

『グノーシア』は、時代や技術を越えて、人間存在の核心を問い続ける“永遠の原作”なのです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません