グノーシア』セツ アニメ版で描かれる“曖昧な存在”の哲学と希望

第1章:ゲーム版『グノーシア』におけるセツの設定と役割

静寂の宇宙で、何度も繰り返される夜

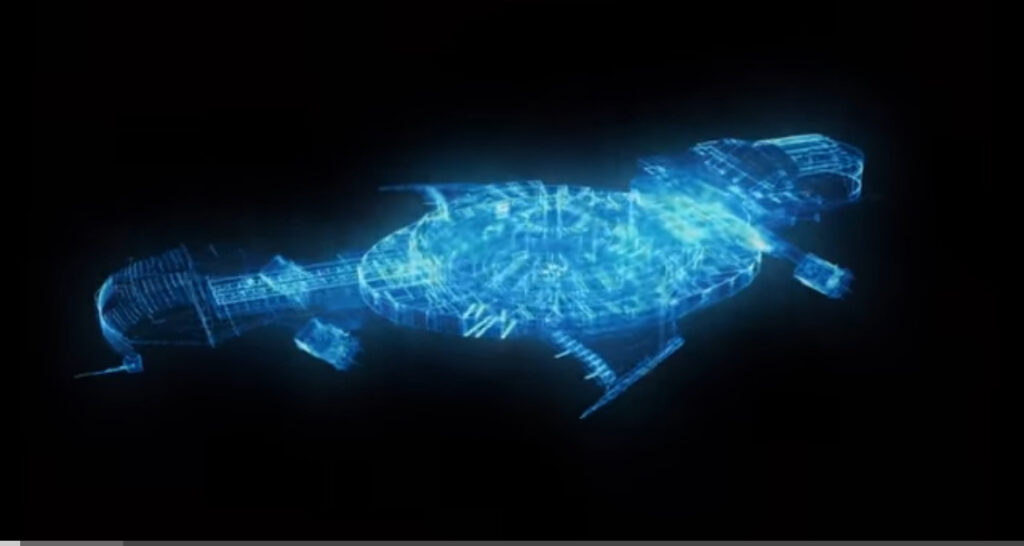

舞台は、無限にループする宇宙船。 一見、人間たちの避難航行に見えるその旅路は、実は“人狼”のような騙し合いと信頼のゲームが繰り返される空間です。 『グノーシア』のプレイヤーは、その閉じた世界の中で「誰が人間で、誰が敵=グノーシアなのか」を見抜き、毎夜の排除を生き延びながら真実へと迫っていきます。

けれど、この世界に明確な“時間”は存在しません。 死んでもまた目覚め、同じ船で、同じ顔ぶれと再会する。 そんな永遠の繰り返しの中で、プレイヤーが最初に出会う理解者――それが、セツです。

セツという存在:人でもグノーシアでもない“曖昧な境界”

セツは、プレイヤーと同じく記憶を保持したままループを認識している稀有な存在。 その立ち位置は、人間にもグノーシアにも完全には属しません。 そして、彼/彼女(作中では“汎性別=ノンバイナリー”)として描かれることで、「どちらでもあり、どちらでもない」という曖昧さを体現しています。

セツの口調は穏やかで、時に厳しく、そしてどこか寂しげ。 性別を定めないキャラクターとして描かれるその姿は、プレイヤーにとって“理解されない者”としての痛みと、“誰かを理解したい”という願いの両方を感じさせます。

銀の鍵(シルバーキー)とループを繋ぐ絆

ゲームの中盤以降、プレイヤーとセツの関係は“銀の鍵”というアイテムを通して深まります。 この銀の鍵は、ループ構造そのものを象徴する存在。 セツがそれを託す場面は、まるで「希望の継承」の儀式のようです。

セツは何度も繰り返す中で疲弊しながらも、プレイヤーに信じる力を託します。 「このループを終わらせられるのは、君だけかもしれない」――その一言は、多くのプレイヤーにとって忘れられない瞬間です。 銀の鍵は単なる道具ではなく、“理解と共感の象徴”として、ふたりを結びつける重要な意味を持っています。

セツとプレイヤーの関係性:信頼と距離のあいだで

セツは、プレイヤーにとって最も信頼できる存在であり、同時に最も遠い存在でもあります。 あるループでは共に戦い、またあるループでは敵として対峙する。 それでも、何度ループを重ねても、どこかでセツの言葉が心に残ります。

「私は汎だから恋愛の話には乗れないけど」――このセリフが象徴するのは、セツの“他者との距離感”です。 彼/彼女は誰よりも優しく、そして誰よりも孤独。 それでも、プレイヤーに対してだけは、ほんの少し心を開いているように見える。 この絶妙な距離感こそが、セツというキャラクターの最大の魅力なのです。

セツが物語に与える意味

ゲームを進める中で、セツは単なるナビゲーターではなく、物語そのものを動かす“軸”であることが分かります。 ループの始まりと終わり、その両方にセツが関わっている――それは、彼/彼女が「理解しようとする存在」の象徴だからです。

『グノーシア』の世界では、真実は常に曖昧です。 誰が敵で、誰が味方かも、状況によって変わる。 けれど、そんな曖昧な世界の中で、セツだけは一貫して“信じる”ことを選び続ける。 その姿に、プレイヤーは「この宇宙に希望はあるのか」という問いの答えを見出すのです。

次章では、アニメ版で描かれるセツの新たな一面、そして声と映像によって広がる“曖昧さの可視化”について考察していきます。

第2章:アニメ版セツの描写と変化点の考察

アニメ化によって動き出した“止まっていた時間”

2025年10月、ついに『グノーシア』がTVアニメとして動き出します。 ループという閉じた構造を持つこの作品が、映像としてどのように再構築されるのか。 そして――“セツ”というキャラクターがどんな声で、どんな表情で語りかけてくるのか。 ファンの期待と不安が交錯する中、その全貌が少しずつ明らかになりつつあります。

アニメの制作を担当するのは、独特の映像演出に定評のあるdomerica。 監督は市川量也、シリーズ構成・脚本は花田十輝という強力タッグ。 そしてセツ役には、繊細な声の表現で知られる長谷川育美が抜擢されました。 原作での「声なき存在」に、どんな命が吹き込まれるのか――それこそが、このアニメ版最大の焦点です。

“声”によって生まれる新しいセツ

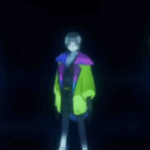

ゲーム版では、セツの言葉はすべてテキストで語られていました。 だからこそ、プレイヤーそれぞれの中に“自分だけのセツの声”が存在していたのです。 しかしアニメ版では、長谷川育美の声がその想像を具現化します。 彼女の声色は、中性的でありながら優しく、そして時折強く響く。 まさに、セツという“曖昧な存在”の本質を表現するための最適解のように感じられます。

声を得たことで、セツはより“人間的な揺らぎ”を持つキャラクターになりました。 小さな息遣いや間、声の震え――それらすべてが、セツの孤独や決意を生々しく伝えてくれます。 無音だった世界に「声」という感情が流れ込む瞬間、それはまるでループが一度止まったような錯覚を覚えるほどです。

映像表現が変える“曖昧さ”の質

アニメ化によって最も変化するのは、セツの“曖昧さ”の表現です。 ゲームでは文字と選択肢によって描かれていたその中性性や感情の曖昧さが、アニメでは表情や光の演出で可視化されます。 たとえば、セツが笑う時。 それは優しさの笑みなのか、それとも哀しみを隠す微笑なのか――視聴者はその瞬間、彼/彼女の心を読み解こうとするでしょう。

domericaの映像は、静かなカットや暗転を巧みに使うことで“空白”を演出します。 その空白の中に、セツというキャラクターの本質――「理解されたいけれど、完全には理解されたくない」という葛藤が滲み出ているのです。

物語構成の再解釈と補完要素

アニメ版では、ゲームで散りばめられていたセツ関連のイベントが再構成されています。 特記事項として描かれた“銀の鍵”の場面や、プレイヤー(=ユーリ)との対話の一部が再編集され、時系列的な流れを持つドラマとして再構築されています。 この手法によって、セツの過去や心情がより明確に、そしてドラマチックに描かれるのです。

また、演出面では「光」と「影」の使い方が印象的。 セツが語る場面では、淡い青光に包まれることが多く、それが“彼/彼女が人でもグノーシアでもない存在”であることを象徴しているように感じられます。 この映像的補完によって、ファンが長年感じていた“セツの曖昧さ”は、より美しく、痛みを伴う形で描かれることになりそうです。

ファンの声と期待の高まり

SNS上では、放送決定以来「セツの声が完璧すぎる」「PVだけで泣けた」といった感想が相次いでいます。 一方で、「声がついたことで想像していたセツと違う」と感じるファンもおり、まさに“解釈の分岐”が始まっています。 しかし、それこそがセツというキャラクターの魅力。 ひとつの正解に収まらない存在だからこそ、観る者すべてに異なる感情を残すのです。

次章では、そんな“曖昧さ”の根底にあるテーマ―― セツが象徴する「存在の哲学」「理解と共感」という思想を、物語全体の構造から読み解いていきます。

第3章:セツという存在が示すテーマ性と哲学

セツが問いかける「存在とは何か」

『グノーシア』の物語を貫く根底には、ひとつの大きな問いがあります。 それは――「自分とは何者か」。 セツというキャラクターは、その問いを象徴する存在として登場します。 彼/彼女は人間でもなく、グノーシアでもない。 だからこそ、どちらの視点にも立てる。 そしてその曖昧さこそが、物語全体に“人間であることの痛み”を映し出しているのです。

プレイヤーがセツと出会い、言葉を交わすたびに感じるのは、不思議な温かさと、説明できない切なさ。 セツは決して「善」だけの存在ではなく、時に冷たく、時に嘘をつく。 それでも、彼/彼女の行動の根底には「理解したい」という純粋な願いが流れています。 その揺れ動く心が、プレイヤー自身の感情を映し出す鏡になるのです。

ループという“終わらない理解”の象徴

『グノーシア』のループ構造は、単なるゲームシステムではありません。 それは「人を理解することは、一度では終わらない」という寓話的な装置です。 セツとプレイヤーが何度も出会い、別れ、また再会する。 その繰り返しは、まるで人生そのもののように、少しずつ理解を深めていく過程なのです。

そして、どれだけループを繰り返しても完全な理解には辿り着けない。 けれど、その“試み”こそが意味を持つ――。 セツが示すのは、まさにその「不完全な理解」を受け入れる強さです。 ループは終わらない苦しみではなく、“共感の旅”そのものなのです。

銀の鍵が象徴する希望と再生

作中でセツがプレイヤーに手渡す“銀の鍵”。 それは、世界を繋ぎ直すための小さな祈りのようなアイテムです。 何度も壊れ、閉じてしまう宇宙のループの中で、この鍵だけが“信じる力”の象徴として残ります。 セツはそれを託すとき、決して命令口調ではなく、どこか哀しげな微笑を浮かべます。 「君なら、きっと理解できるはず」――そう語るように。

ループを回す力を持つ鍵は、“永遠の別れ”の象徴でもあります。 セツが鍵を渡すのは、プレイヤーを信じている証。 そして同時に、もう自分では前に進めないという静かな諦め。 希望と絶望が同居するその一瞬に、セツというキャラクターのすべてが凝縮されているのです。

「曖昧さ」こそが人間の証

セツの魅力は、性別も立場も感情も“曖昧”であること。 でも、それは決して弱さではなく、むしろ人間らしさそのものです。 この世界では「明確に分類できるもの」が生き残るように見えて、 実際には“曖昧なもの”こそが他者を理解する力を持っている。 それが『グノーシア』という作品の哲学であり、セツの存在意義です。

アニメ版でその曖昧さがどう描かれるか―― おそらくは、光と影、沈黙と呼吸、そして声の“間”で表現されるでしょう。 セツが笑うたび、視聴者は自分自身の感情を重ね合わせる。 理解できそうで、できない。 それでも心を動かされる。 その体験こそが、セツというキャラクターの真髄なのです。

セツが残すメッセージ:「理解することは、生きること」

最後に、セツが物語の中で最も象徴的に放つ言葉があります。 「私は、誰も排除したくない」 それは単なる優しさではなく、痛みを伴う決意。 ループの果てで、無数の犠牲を見てきたセツだからこそ言える言葉です。 その一言が、プレイヤーに“他者を理解する勇気”を残してくれます。

『グノーシア』の世界では、人と人が完全に分かり合うことはありません。 それでも、理解しようとする行為そのものが、確かに“生”を動かしている。 セツはそのことを静かに教えてくれるのです。 存在とは、誰かを理解しようとする意志のこと。 それがセツの哲学であり、彼/彼女がループの果てに辿り着いた“答え”なのです。

第4章:セツが私たちに残した“問い”と、物語の終わり方

ループの果てに見える「理解のかたち」

『グノーシア』のループは終わりなき旅のように感じられます。 けれど、その旅の中で確かに変わっていくものがある。 それは、セツとプレイヤー――そして私たち自身の「他者を見る目」です。 セツは何度も言葉を重ね、何度も世界をやり直しながら、 “理解しようとすること”の尊さを教えてくれました。

ループの終盤、セツの目にはかすかな疲労と、静かな希望が宿ります。 彼/彼女は、もはや完全な理解など存在しないことを知っている。 それでも、手を伸ばす――「理解したい」という願いだけを胸に。 その姿こそ、『グノーシア』という作品の最も人間的な瞬間なのです。

アニメ版が描く新しい希望

2025年10月放送のアニメ版では、ゲームでは描ききれなかった感情の“余白”が映像として補完されます。 セツが静かに息をつく瞬間、視線をそらす仕草、微かな笑み――。 その一つひとつが、彼/彼女の心の奥を映し出していくでしょう。 domerica特有の繊細な色彩表現によって、セツの曖昧さはより深く、より美しく描かれるはずです。

声と映像によって“存在”が具現化されるとき、 セツが問い続けた「あなたは誰を信じますか?」という言葉が、 今度は私たち視聴者に向けられます。 その問いにどう答えるか――それが、『グノーシア』という物語の核心なのです。

セツが伝える“曖昧さの中で生きる勇気”

セツは完全ではありません。 時に迷い、時に間違い、そして何度も傷つきます。 けれど、それでも誰かを理解したいと願い続ける。 その姿は、私たちが日々の中で繰り返す“対話と誤解”の連続に重なります。 彼/彼女が教えてくれるのは、 「曖昧なままでも、人を信じて生きていい」ということ。

ループを抜けたあとも、セツの声はきっとどこかで響き続ける。 “理解することは、生きること”――その言葉は、静かな希望として胸に残ります。

まとめ:セツという存在が示した、人間の“曖昧さの美学”

『グノーシア』はSF×人狼という枠を超えて、“人間の理解”を描いた哲学的な物語です。 そして、その中心にいるセツは、性別にも立場にも縛られずに存在する、曖昧で美しいキャラクター。 彼/彼女が象徴するのは、 「他者を完全には理解できなくても、理解しようとすることにこそ意味がある」

という真理です。

- セツは“汎性別(ノンバイナリー)”として描かれる曖昧な存在

- 銀の鍵は“希望と理解”の象徴として登場

- ループ構造は“終わらない共感の旅”を意味する

- アニメ版では声と映像で“曖昧さ”をより深く可視化

セツは、私たちに「曖昧でもいい」「わからなくてもいい」と語りかけてくれます。 それでも誰かを想う、その優しさこそが生きる力になる――。 『グノーシア』が放つこのメッセージは、2025年の今も色あせません。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません