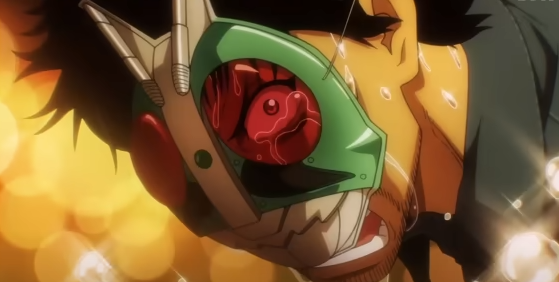

仮面ライダー 東島丹三郎 ボインボインなヒロイン登場で激熱必至

仮面ライダータックルとは?昭和ライダー史に刻まれた異色のヒロイン

1975年放送の『仮面ライダーストロンガー』に登場した女性キャラクター「電波人間タックル」。彼女は、仮面ライダーシリーズ初の“本格的な女性戦士”としてファンに深く印象を残した存在です。演じたのは女優・岡田京子氏。当時としては珍しい女性ライダー的ポジションを担い、主人公・城茂(ストロンガー)と共に悪の組織ブラックサタンと戦いました。

しかし、タックルは「仮面ライダー」を名乗ることを許されなかったキャラクターでもあります。彼女の正式名称はあくまで“電波人間タックル”であり、同じく改造人間でありながら「ライダー」とは別格扱い。これは昭和当時の制作陣によるマーケティング的・時代的な事情が絡んでいました。

なぜタックルは“仮面ライダー”ではなかったのか?

1970年代はまだ「ヒーロー=男性」という固定観念が強い時代でした。女性が変身して戦うという発想は特撮業界でも試行的なものであり、視聴者層の理解を得るリスクがありました。そのため、制作陣は“ライダーではないが、同等に戦う女性戦士”としてタックルを登場させたのです。

その立ち位置こそ、現代ファンが「切なさ」や「不遇のヒロイン」として共感を覚える理由でもあります。彼女は力も志もあるにもかかわらず、公式の仮面ライダーにはなれなかった。だからこそ、タックルというキャラクターは時代を超えて再評価され続けているのです。

岡田京子が体現した“気高きヒロイン像”

岡田京子氏の演技は、タックルを単なるお色気担当ではなく、凛とした正義の戦士として描き出しました。アクションシーンでは実際にスタントをこなすこともあり、その身体性が「ムチムチタックル」という愛称を生みました。この表現には多少の冗談も含まれますが、裏を返せば“人間らしい強さと美しさ”の象徴だったとも言えます。

最期のシーンが伝えるメッセージ

タックルはシリーズ中盤で命を落とすという衝撃的な展開を迎えます。彼女の最期は多くのファンに深い印象を残し、「なぜライダーとして認められなかったのか」「女性ヒーローはなぜ犠牲になるのか」といった議論を呼び起こしました。この物語構成が、彼女を“昭和特撮の象徴的存在”へと昇華させたのです。

まとめ:タックルは“仮面ライダーではない仮面ライダー”だった

タックルは、公式に仮面ライダーと名乗ることができなかった初の女性ヒーロー。しかしその存在意義は、シリーズ全体を通して見ても特別です。彼女は「女性もヒーローになれる」という未来を先取りしたキャラクターであり、その志が令和の今、再び評価されているのです。

次のパートでは、昭和特撮時代の“ムチムチタックル”が象徴する女性像と、当時の社会背景を掘り下げます。

“ムチムチタックル”が象徴する昭和特撮の女性ヒーロー像とは

1970年代の特撮ヒーロー作品において、女性キャラクターは多くの場合「補助的な立場」や「癒やしの存在」として描かれていました。そんな中で『仮面ライダーストロンガー』の電波人間タックルは、視聴者の常識を覆す存在でした。彼女は自ら前線で戦い、改造人間としての宿命を背負いながらも、決して悲劇に飲み込まれない強さを持っていたのです。

“ムチムチ”という言葉が生んだ二重の意味

現在SNS上では「ムチムチタックル」という愛称が広まっています。この表現は一見ユーモラスですが、実は深い文化的背景があります。当時の特撮作品では、女性キャラクターの衣装や演出に「視覚的なインパクト」を持たせる傾向がありました。これは、テレビ画面が白黒からカラーに移行した時代の“見栄え重視”の名残でもあります。

その結果、タックルのコスチュームはボディラインを強調する設計となり、ファンの間で話題に。特に岡田京子氏の健康的でエネルギッシュな体型は、当時の「女性は細身で控えめであるべき」という価値観に一石を投じました。つまり“ムチムチ”は揶揄ではなく、「生命力」「強さ」「女性的魅力」を兼ね備えた褒め言葉として再定義されつつあるのです。

昭和のテレビ演出における“女性戦士”の扱い

昭和特撮の撮影現場では、女性がアクションをこなすこと自体が珍しく、スタントの多くは男性が代役を務めていました。その中で岡田京子氏は、自身で多くの動きをこなしていたことが知られています。パンチやキックのフォーム、変身ポーズのキレなど、彼女の身体表現は「リアルな強さ」として視聴者に伝わりました。

また、当時の作品には「男女平等」という現代的な意識はまだ希薄でした。タックルは戦士でありながら、恋愛感情や犠牲を通して“女性的なドラマ性”も背負わされる役割を担っていました。この複雑な二面性が、今のファンが彼女を“人間味のあるヒーロー”と感じる理由です。

ファッション・アクション・感情表現が融合したヒロイン像

タックルは、ファッションモデルのようなスタイルと、武道家のようなアクションを併せ持っていました。その姿は、単なる男性ヒーローの補完ではなく、「戦う女性像」の原型となりました。彼女の登場は、後の『美少女戦士セーラームーン』や『プリキュア』といった女性中心の変身ヒロインシリーズの源流と評価する研究者もいます。

つまり、“ムチムチタックル”とは単なる懐かしさの象徴ではなく、昭和特撮が無意識に提示した「女性の自立と戦いの美学」を体現した存在なのです。

まとめ:時代を超えて輝く「等身大のヒロイン」

昭和のテレビが作り出した特撮ヒロインの多くは、時代の価値観に制約されていました。しかし、タックルはその中で確かに“自分の意思で戦う女性”を描きました。現代の視聴者がSNSで彼女を「ムチムチタックル」と呼びながらもリスペクトを込めて語るのは、その強さと優しさが今の時代にも通じるからです。

次の第3部では、YouTubeコメント欄などで再燃している「令和のタックル人気」を分析し、なぜ今また注目されているのかを紐解きます。

令和に再燃する「仮面ライダータックル」人気の理由とは?

ここ数年、SNSやYouTube上で「仮面ライダータックル」の話題が急速に盛り上がっています。特に2020年代以降は、昭和特撮の映像がデジタルリマスターされ、無料配信やファン動画で若い世代にも届くようになりました。その中で注目を浴びているのが、彼女の変身シーンや大胆な演出です。コメント欄では次のような声が目立ちます。

「🤣🤣🤣 手柄取る為に仮面ライダーまで暫かれてるのが面白過ぎ」

「ムチムチタックル堪らん😍」

「お色気担当と見せかけて、実はガチ勢なヒーロー!」

「昔の特撮って直球ネタバレタイトルが逆に良かったよね」

こうしたコメントは、単なるノスタルジーではなく、令和の視聴者が“当時の空気感”をユーモアとリスペクトをもって楽しんでいる証拠です。特に「ムチムチタックル」というワードが、今では“昭和のリアルな女性像”を象徴するキーワードとして再定義されています。

現代のファンが感じる「親しみやすさ」と「人間らしさ」

平成や令和の仮面ライダーシリーズでは、CGやスタント技術の発展により、よりスタイリッシュでクールな演出が主流となりました。一方で、昭和特撮特有の“人間味”や“泥臭さ”に魅力を感じるファンが増えています。タックルの変身ポーズや表情、そして全力で戦う姿勢には、機械的なヒーローにはない温かみがあります。

「あんな堂々と着替えてたら全部撮られてるかも…」といったコメントに見られるように、視聴者はコミカルな場面さえも愛情を込めて受け止めています。これは、タックルが“完璧ではないヒーロー”であることの魅力に他なりません。

SNS文化が変えた特撮の楽しみ方

かつてはテレビ放送でしか見られなかった特撮作品が、今ではYouTubeやX(旧Twitter)を通じて自由に語られる時代です。視聴者がコメントでリアルタイムに感想を共有し、同じ作品を世代を超えて語り合えるようになりました。特にタックルのような“知る人ぞ知るキャラ”が再発見されるのは、このSNS時代ならではの現象です。

「タックルの衝撃の変身シーン!惚れてまうやろ!」という声に象徴されるように、現代ファンは昭和作品を“レトロポップ”として楽しんでいます。そこには、特撮を愛する文化的連帯感が生まれつつあります。

「お色気」から「敬意」へ──視点の変化

昭和当時、女性戦士が脚線美や衣装で注目されることは多かったものの、それがキャラの本質ではありませんでした。令和世代の視聴者は、その背後にある“努力”や“信念”を見抜いています。つまり今のファンは「ムチムチ」を笑いではなく、“頑張る女性のリアルな姿”として受け止めているのです。

まとめ:タックルは令和に蘇った“共感型ヒロイン”

令和のファンがタックルを語るとき、そこにあるのは懐古ではなく共感です。強さも可愛さも併せ持つ、ありのままのヒロイン像。SNS時代の再評価は、彼女が本来持っていた“人間らしいヒーロー像”を世に再び照らし出しました。

次の最終パートでは、タックルが示した「女性ヒーローの進化」と特撮文化の未来について掘り下げます。

タックルが切り拓いた“女性ヒーロー”の道と特撮文化の未来

電波人間タックルの登場は、1970年代の特撮史における重要な転換点でした。彼女は「仮面ライダー」ではなかったものの、その存在が後の女性ヒーローの在り方を大きく変えました。令和の今、タックルの姿を改めて見つめ直すことで、日本の特撮文化の進化が見えてきます。

昭和の「犠牲型ヒロイン」から令和の「自立型ヒロイン」へ

昭和特撮の女性キャラクターは、多くの場合「主人公を支える存在」として描かれていました。タックルもまた、ストロンガーを支える相棒でありながら、自身の命を賭して戦う“犠牲型ヒロイン”の象徴でした。

しかし現代では、女性ヒーローが自らの意思で行動し、チームを導く姿が主流になっています。『仮面ライダーポッパー』『リバイス』以降の作品では、女性が正式なライダーとして登場し、物語の中心で活躍する例が増えました。これは、タックルが蒔いた“女性がヒーローになれる”という種が、半世紀を経て実を結んだ結果と言えます。

ファン文化が支える「再評価の力」

タックル再注目の背景には、SNS時代のファン文化があります。YouTubeコメントやX(旧Twitter)では、昭和特撮を新しい視点で捉える投稿が急増中。視聴者同士の共感が広がることで、かつて脇役とされたキャラクターたちが“主役級の存在”として再評価されています。

こうしたファンダムの再構築は、昭和当時にはなかった動きです。タックルを語るコメントの多くが、笑いやノスタルジーを超えて「彼女の強さを見習いたい」「不遇でも諦めない姿が好き」といった感情に変化しているのが特徴です。

特撮が映す“社会の変化”

特撮シリーズは常に時代の価値観を反映してきました。昭和の「根性と犠牲」、平成の「葛藤と共存」、そして令和の「共感と多様性」。タックルという存在は、まさにこの変遷の起点にあたります。彼女の物語を振り返ることで、単なるエンタメを超えた“時代の鏡”としての特撮の力を再認識できます。

また、女性ヒーローの描き方は社会全体のジェンダー観の変化とも深く結びついています。タックルの不遇さは、当時の社会構造そのものを映していたとも言えるでしょう。そして、令和の視聴者が彼女に共感するのは、その構造を乗り越えて“自分の意思で戦ったヒロイン”として彼女を見つめ直しているからです。

未来の特撮が目指すべき方向性

今後の特撮文化において重要なのは、“多様なヒーロー像”を認め合うことです。タックルのように、名前や立場に縛られずに戦うキャラクターこそが、新時代の象徴になり得ます。性別・年齢・背景に関わらず、「誰もがヒーローになれる」物語を描くことが、特撮の本質的進化につながるでしょう。

そして、その原点には常にタックルのような存在がいます。彼女の勇気と悲しみ、そして生き様は、これからも多くのヒーローたちの中に息づき続けるはずです。

まとめ:タックルは“時代を超える象徴”である

電波人間タックルは、単なる昭和のヒロインではありません。彼女は「女性もヒーローになれる」という思想を、最初に体現した存在です。令和の再評価ブームは、単なる懐古ではなく、タックルが持っていた本来のメッセージを再発見するムーブメントでもあります。

タックルは、仮面ライダーではなかった。しかし彼女こそが“真のライダー精神”を持っていた——。

それが、令和のファンたちが心を動かされる理由なのです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません